construction example施工例

古民家リノベーション

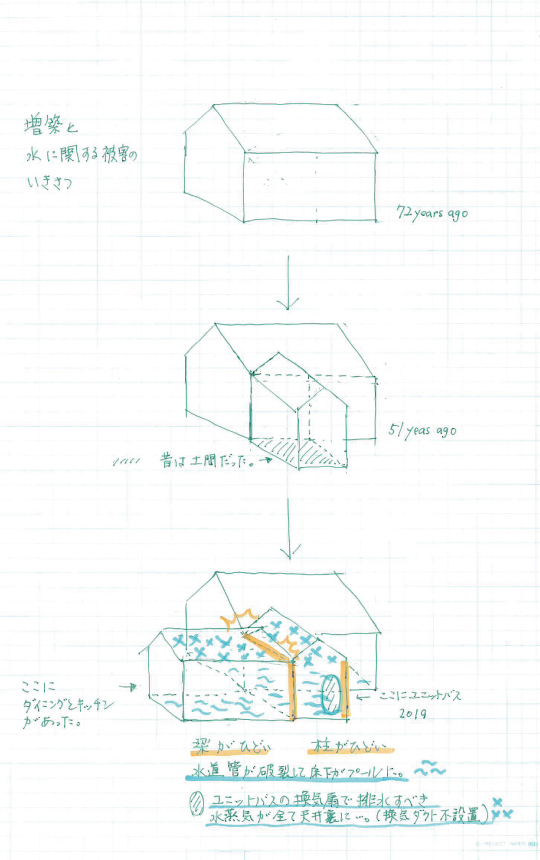

【築72年】ほどよい距離で暮らす家

リビングダイニング

寝室

欄間を照らす間接照明

欄間のの付け鴨居にLEDを埋めた薄い木をさらに取り付けてまで、間接的にてらしてみました。

行燈のない代わりのぼんやりした照明が寝室にあってもいいと思ったからです。

竹の欄間の塗り壁は黄聚楽(じゅらく)がもろくなっていたので、天然珪藻土に塗り替えました。

BEFORE 物置部屋になっていた部屋です。/AFTER 竹の欄間と北の坪庭

仏間から南の庭を望む

仏間の手前の和応接室は「大阪格子」

こういう戸のデザインを「大阪格子」と呼びます。人(や着物の帯)が座った時こすれて痛むと不経済だからか、

下方が格子でなく板戸になっていて、裏が横長長方形の格子になっているものをこう呼びます。

大阪格子をあけると住人のリビングがある

キッチンからダイニングと和応接室を見たところ

古民家と増築の切り替え部分

母屋を2回増築したため、2回目と3回目の屋根の谷になってしまった梁。雨漏りで腐り、

老朽化しています。この梁をどう取り、同屋根をかけなおすか苦労しました。